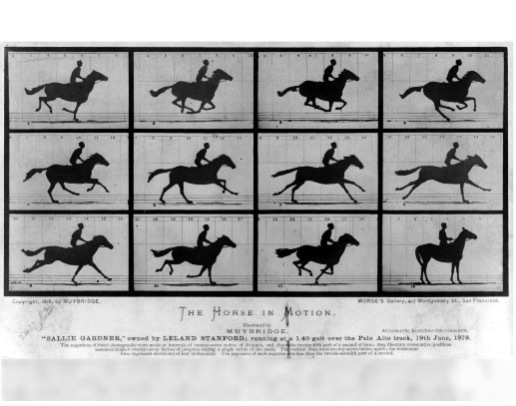

作为嘻哈音乐核心的起承转合,节奏的拆分变化,近来让位给了可以在开篇数秒内抓住听众心弦的三连音。如何在十分钟的作品内讲出一个精彩的故事或展现高超的编曲和制作,在流量的面前显得无关紧要。社交媒体对发布时长的限制,以及后来居上的短视频形式,让数字时代音乐的首要目标变成了在最短时间内获得最多的关注。音乐的真正内容被限制在奉为无上原则的三秒中,而如此有价值的内容也仅有这转瞬即逝的三秒钟。商业作曲的方式不再是将过往积累浓缩到至臻的三秒,而是将仅有的三秒延长到作品“应有”的时长。

声音本身是一种具有延展性的媒介,波状的震荡在合适的方式下可以无限延伸并传递到体表与鼓膜。越来越简短的节奏旋律放大了一瞬的冲击,却剔除了后续的振动。最终对人产生的影响也仅仅是那一瞬的。

虽然这只是我在近来听歌时截取的体验,但不光是音乐软件的一分钟试听,还是朋友圈里仅有十五秒的小视频,这种碎片性的短暂呈现已经无处不在。复杂或简单的问题在互联网上都有一段五分钟的视频解释,课内要读的文章很容易找到提纲,搜索引擎中上万条的检索甚至不需要一秒。数字时代的信息获取和交互确实省时省力,印刷文字抹灭了传达的距离限制,高速网络中更进一步省去了位移的时间。但是互联网的高速运转让信息以同样的速度迭代,一条消息的寿命单位从一周变成了一分钟,潮流的兴起和消亡只在数日间。只有今天的现在的才有资格保存在我们的大脑里,昨天的和过去的只能被抛弃在时间流中。隔一周去熟悉的餐厅看到的会是完全陌生的菜单,前段时间下单的流行款式还没送到就已经从橱窗里消失,世界不断产生新的变化,我们加快速度以跟上变化,留给理解和思考的时间却不断减少。人们在不断更新的弹窗内寻找着真实,寻到的只有自己追求真实的姿态。

在观看世界的同时我们也在向世界展现自身。社交媒体上发布的照片和视频都是从自己的生活轨迹中截取出来的截面。我们用这些经过挑选和修缮的瞬间缝合成网络中作为景观的自己,而作为活生生人的自己却只有自己知晓。不管是愉悦,痛苦,迷茫还是自傲,在一个个扁平化的非凡姿态的内侧是藏起来的平凡。这种平凡是连贯的。连贯的生活在刹那间爆发的狂喜衬托下更显冗长。有些人拒绝让年复一年的日常定义真实的自己,坚信网络上自己光鲜亮丽的瞬间便是本性;有些人会对这种错位不以为然,有些人会感到不解,也许有些人根本没有察觉这种情况。不可避免的是我们与虚拟接触的比例会越来越大,接受与产出也被碎片化的信息填满,我们扎根于数字土壤中的那部分,作为网络景观的自己也会越发重要,直到出自真实的截面取而代之成为新的真实。那我们的生命也将不再是过去所有想法和体验的积累,而是精心营造出仅有一瞬间的,活着的姿态。

真实和虚假,叙事和形象在屏幕的一次次照射中错乱。如同不断加速的闪光一般,世界的行进也不断加速,直到所有一切都在算法的弹指间完成。一切都将从手掌中的一方黑色中喷涌而出,仅仅在可歌可泣的一瞬间。

在当下时间感被碎片化扰乱,时间体验不再如细流涓涓而来抑或大江奔流而去,孔子逝者如斯夫的感叹便不再成立。边园本就生于废墟,在漫长时间的流动痕迹中升起,在黄浦江边持续凝望水流倒映昼夜交替。地处商业中心的APSMUSEUM则在周遭的嘈杂洪流中伫立。在边园与APSMUSEUM展馆的视听交互中,时间语境和建筑空间跨时空共鸣,并在影像和音乐的加持下,于《逝者如斯》这件作品的整体中达到轻重缓急之间的微妙平衡,也将激发参与者涉身其中的真切感官体验。

白亦雄,罗德岛设计学院室内建筑本科在读生,重点学习方向为空间体验和适应性再利用。