他是将动画电影引入中国当代艺术语境的先锋代表人物,作品涉及动画,装置,雕塑,录像,绘画,摄影等跨媒介创作;

他的作品为纽约大都会美术馆,MoMA,东京现代美术馆,丹麦Aken现代美术馆,纽约布鲁克林美术馆,香港美术馆,堪萨斯大学Spencer Museum,余德耀美术馆,上海当代艺术博物馆等重要艺术机构收藏;

他在2006年获得CCAA中国当代艺术奖荣誉奖,于2007年创立了未知博物馆,2013年参加了美国纽约大都会美术馆首次中国当代艺术主题的大展《水墨》。

上美院第一节古典文学课老师就给我们推荐了米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》,这篇小说里轻与重是个核心的命题,他的小说不时会滑入哲学性的思考,这也是有的人不太喜欢他的地方,但那时我着迷于这些从历史中的各种人物命运里折射出的哲思,在那个时代,毫无疑问,重是我们生活的底色,从国家到个人都是从沉重的过去步步艰辛的跋涉前行,但是那时已经有一个轻的未来在向我们招手了。

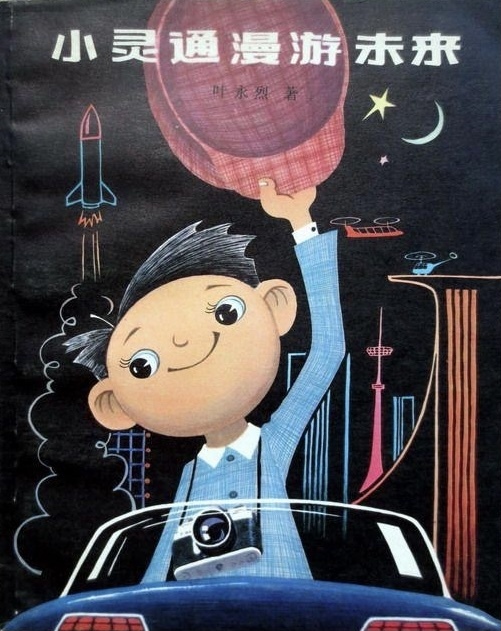

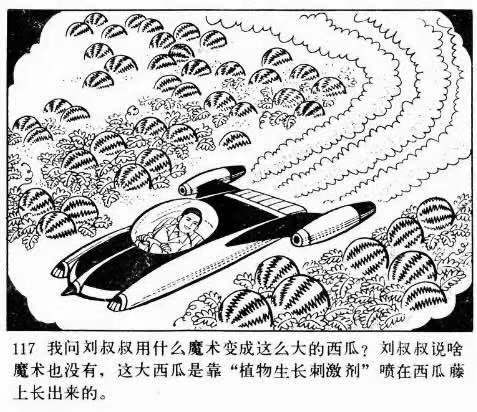

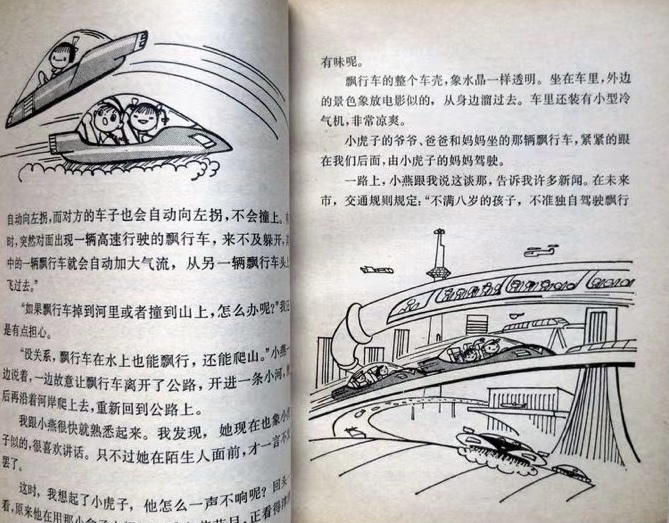

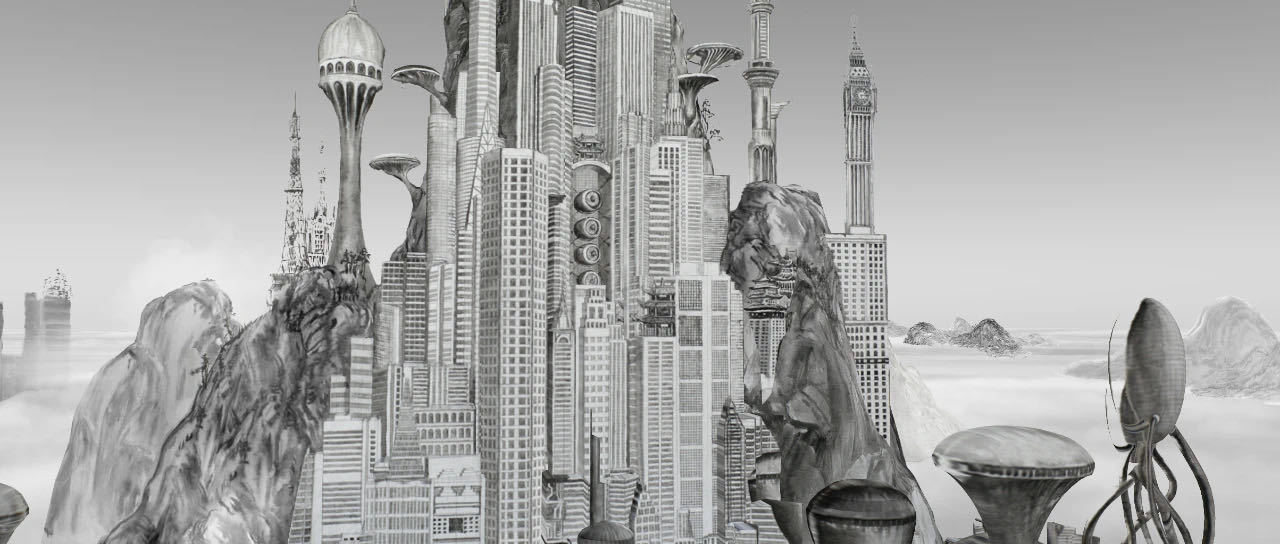

我们展望的未来是散发着塑料光芒熠熠生辉的现代化未来,80年代初有一本叫《小灵通漫游未来》的儿童科幻小说很流行,描绘了那个神奇而美妙的未来,未来的汽车是不着地的飘行车,两车相遇也不用分道,一辆车直接飞起来从另一辆车的顶上飘过,还有气垫船,可以水陆两栖,飘行车其实就是小号的气垫船,手表也没有指针,而是一个小屏幕上显示着数字,形状新奇怪异的高楼大厦就是未来城市的标准模版。

在高楼大厦里的立体农场就像室内热带雨林,里面的植物都硕大无比,向日葵就像红杉那样高,这种对科技力量的主观想象在大跃进时期的宣传画中也能看得到,人民公社的社员骑在一头牛一样大的猪身上,或者是一只大如房间的南瓜。立体农场的画面更像是工厂,没有背朝太阳面朝大地躬耕的农民,只有工程师一样的人在仪表前面按键就能控制农作物的生长,这在当时是非常先进的代表,当然还有对漫游太空的想象,虽然那个时代的中国消息闭塞,但阿波罗号登月这样的重大事件应该还是知道的。居住的房子里家具都是塑料制品,轻巧耐用,摔不坏。

我小时候很喜欢看这本书,在为了基本生存需求而挣扎的年代里想象那个如氢气球一般轻飘飘闪闪发光的现代化未来。那个未来的时间节点是2000年,仿佛到了2000年这一切就全部变成了现实。事实上,那些科幻想象大部分已经在西方发达国家存在,比如太空飞行,气垫船,可以飞行的汽车,电子表在当时没过多久就成了满街都是的廉价商品了,现在我们吃着膨大剂催大的水果和蔬菜,高楼大厦我们也司空见惯,这一切都没有带来原来想象的幸福感,相反我们想吃没有添加膨大剂的有机食品,现在我们更愿意住在带院子和花园接地气的房子里。当然这本书里没有预见到的事情也发生了,比如智能手机、互联网和互联网带来的一切。

中国人从上世纪70年代到今天的生活变化是有史以来最巨大也是最奇特的,我们从一个依靠土地吃饭的农耕社会进入了一个农业、工业、后工业消费、信息社会的混杂体。我们的生活的确变轻了,我们的生活中大部分的事情可以在智能手机上解决,吃饭可以点开外卖软件手指划拉几下,过一会你想吃的东西就送到你手里了,买衣服,生活用品你也不用去商场商店挨家去找,在电商平台上成千上万的商品等着你选择,各种缴费也不用跑很远去,在手机支付软件上统统可以搞定,甚至包括交通罚款,这的确为我们省下了许多时间,我们再也不用感到办事的艰难,我们可以躺在沙发上就把所有的事情都办了,只要有一根网线通向外面的世界。我们也可以躺在沙发上参与社会重大事件,指点江山,这一切都变得那么轻松和容易。

我们的生活很大一部分时间是面对手机屏幕,一方面我们用社交媒体看别人的生活,另一方面我们也用它展示自己的生活,当然我们和别人看到的屏幕上的生活是过滤过、修饰过,遮蔽过的生活,绝不是真实生活的全部。在屏幕上我们看到的天天都是生活的嘉年华。某种程度上我们的生活被替换成为“表演生活”和“模仿生活”,我们的生活必须具有某些值得炫耀的内容才发在社交媒体上,而那些平淡无奇的内容是不值得发或者发了别人也熟视无睹,因为不够奇观,居伊德波描述的景观社会更加内化到我们生活里里外外的每一个角落,我们的生活以奇观的方式成为了平台内容,我们的生活本身成为了产品,正如一句关于互联网的名言所说的:“如果你在网上使用的产品是免费的,那么很可能你就是产品。”你的一举一动都会转化成为数据流,这些数据流是互联网商业巨头最重要的资源。在屏幕上的生活大都是轻松愉快俏皮可爱的,当然也有痛苦,那些被曝露出来的痛苦,一定不是普通平常的痛苦,这些痛苦也必须带有奇观性质,必须让人乍舌惊讶,痛苦也成为某种表演,无论痛苦也好,快乐也好,只要可以引起人的关注,那么媒体都照单全收,社交媒体平台像一个饕餮巨兽,可以吞下任何东西,只要能带来流量。所有人的生活都卷入这场无休止的全民狂欢表演。

那些不具有戏剧性的生活内容都隐蔽在屏幕的后面,这就造成了我们的生活的分裂:可以被看见的生活和不可见的生活,在可见的生活里,我们的表演神采熠熠,而那些机械重复、繁杂琐碎的事务和工作和不足为人道的烦闷痛苦都隐藏在那不可见的生活里自己消化,生活的轻与重分裂开来,可见的是轻的部分,不可见的是重的部分,社交媒体上看到的都是那轻的部分,朋友圈和ins上都是那闪闪发光轻飘飘的生活,我们花在社交媒体上的时间越多,就越是陷入其中不能自拔,我们的生活不再有空白的时刻,无时不刻被社交媒体的信息流填满,我们不在表演生活就在看别人表演的生活。互联网建构了一个失重的世界,不仅是生活的失重,我们对时间的感受也失去了重量,碎片化的信息打碎了时间的连贯性,只有当下发生的事情才能吸引网络大众的关注,而昨天的事情就被遗忘,在网络社会里越短暂而刺激的信息越有效,冗长而理性的知识少有人问津,在昨天就被遗忘的时间感里,我们丧失了时间的纵深,就更遑论历史感了,时间的重量在这个失重的时代逐渐消失。

《逝者如斯》这件作品是对轻与重这个命题的思考的呈现,两千多年前孔子在河边看着流水发出逝者如斯的感叹,这是对时间的感叹,时间中的一切都像这水流一去不返,边园在黄浦江边,也是一个时间的见证者和塑造者,透明屏幕把黄浦江的画面当作时间背景,在透明屏幕的动画中来来往往的人,物,都是在时间洪流中的逝者,悬浮失重是这个虚拟现实越来越强大的时代的普遍心理感受。摆脱重力的束缚,像鸟儿一样自由飞翔在人类的梦想中一直挥之不去,无论是伊卡洛斯的翅膀还是所罗门的飞毯,都是这个梦想的化身,今天人类坐上飞机去旅行已经成为常态,马斯克这样的人在想着进入太空时代,在太空中的物理失重状态虽然很少人真正体验过,但是这种时代的重大事件在大众传媒广泛的宣传下已经成为大众熟知的icon。

《逝者如斯》动画片段另一方面网络世界虚拟现实中的失重状态成为这个失重时代另一个更为普遍的感受,在虚拟世界中流连的网民在游戏空间里感觉比在现实中更自由更强大,这是另一种摆脱现实生活的重力束缚,然而这是真的自由吗?作品中的人和物的失重状态并非自由意志的体现,看起来像被操控的提线木偶,不由自主,手脚在空中无用的划动无法改变身体漂浮的方向,更像是失控而不是自由。从某种意义上这些不由自主的身体都是数据流,所有人的活动最终转换为数据流,成为那个没有重量的数字世界里的数字,这些数字经过算法的配置后最终反过来操控人类的行为。今天的新人类不再有西西弗斯永劫回归的沉重命运,在新世界里一切都失去了重量,西西弗斯的那个石头不再滚落下山,而是飘向虚空。

2021年3月

邱岸雄,1972年出生于四川,1994年毕业于四川美术学院,2003年毕业于德国卡塞尔艺术学院,现任教于华东师范大学设计学院。作品涉及动画,绘画,装置,录像等不同媒介。其作品以中国传统人文精神结合新媒体形式表达其对当代社会批判以及对历史文化的思考,代表作品有动画片《新山海经》,《民国风景》,《山河梦影》,影像装置《为了忘却的记忆》。于2007年创立“未知博物馆”,是近年当代艺术生态建设中的活跃力量。

邱岸雄最新的作品包括大幅的绘画,动画, 以及录像装置。如邱岸雄2006年的作品《新山海经》是由千余张水墨画联接而成的动画作品。这件作品的名字本身就取自中国的传统神话《山海经》。除了研究中国传统文化与现代文化间的相互影响,整个作品同时具有梦幻的色彩:细致明确的图像加上让人难以置信的叙述,忠实地描绘了我们所生活的荒谬的周遭世界。

作品为纽约大都会美术馆,纽约现代美术馆(MoMA),纽约布鲁克林美术馆,哥本哈根Aken现代美术馆,香港美术馆,堪萨斯大学Spencer Museum, 东京现代美术馆(MOT),奥斯陆 Astrup Fearnley现代美术馆,苏黎世Kunst Halle,悉尼白兔美术馆,香港M+当代美术馆,余德耀美术馆,上海当代艺术博物馆收藏。